神戸開港

京焼の名が欧米で知られるようになったのは明治時代の始め頃のこと。安政5年(1858)の横浜開港は有名な話だが、京焼をわざわざ横浜まで運んでから外国人相手に商売をするのは効率が悪い。京焼が本格的に海外に出て行くためには、明治元年(1868)の神戸開港を待たなければならなかった。(図1) あまり知られていないことだが、ペリーが開国を迫った際、江戸幕府が最後までこだわったのが大阪の堺港を開けないことだった。皇室とのつながりが深い奈良から京都一帯の防衛を考慮したからである。そこで、堺の代わりとして提案されたのが兵庫港だ。しかし、兵庫港にはすでに外国人居留地を建設するだけの土地が残っていなかったため、兵庫港に近く土地に余裕のあった人口数百人の漁村、神戸が選ばれた。[1] 神戸開港は貿易という観点からすると横浜と同等に重要である。かつて天下の台所と呼ばれた国の経済の中心大阪・京都の外国貿易への参加は、神戸が開港して初めて現実のものとなった。欧米の列強国と渡りあうために必要な近代化と外貨獲得の実現には、たくさん物を売って儲けなければならない。しかし、当時の日本が外国に輸出できるものといえば、生糸や茶、米や石炭といった第一次産品。そんな中、日本唯一の工業製品と呼べるものが、陶磁器や漆器・金属器などの「工芸品」だった。特に陶磁器や漆器は江戸時代の出島での貿易の時代からヨーロッパでの評価が高く、すぐに貿易商人の目に留まったのである。 明治時代の京焼を代表する陶業家として知られる七代錦光山宗兵衛(1868-1927)は、あるインタビューで明治初年頃にアメリカ人と思われる商人が訪ねてきた時のことについて述べている。彼の回想によると、父の六代宗兵衛は英語もできず通訳もいない中で、その商人と相談し外国貿易を始めることを決めたのだという。[2]こうして明治の初め頃から京焼は神戸港の外国商館に販売され、貿易船に乗って欧米諸国に送られはじめた。なぜこの商人がわざわざ京都の錦光山を訪ねて貿易を始めようとしたのだろう。それは実は粟田焼のような金で装飾された陶器は既に欧米で注目をされていたからである。そして、そのきっかけを作ったのが日本の万国博覧会への参加である。 明治初期の万国博覧会と京焼

万国博覧会といえば昭和44年(1970)に大阪で開催された大阪万博を思い出す人が多いだろう。しかしその歴史は長く、日本でいう江戸時代の後半から欧米各国で盛んに開催されるようになった国際的なイベントである。参加国が自国の様々な製品を紹介する大規模な見本市で、優秀な製品には賞が与えられた。今よりも娯楽の少なかった当時においては、普段触れることのできない国の文化を知る事のできる数少ない機会。ひとたび開催されれば場所を問わず驚くほど大勢の観客で賑わった。 英国のロンドンで開催された1862年(文久2)の博覧会は、日本の品物が展示された最初期の例として知られている。展示されたのは、日英修好通商条約の結果、初代駐日総領事であったラザフォード・オールコック(1809-1897)(図2)が蒐集した日本の品物。出品目録から漆器、木竹器、陶磁器、金属器、染織、紙製品などが展示されたことがわかる。残念なことに産地などの詳細な記録がないため、京焼が展示されていたかどうかは分からない。[3]ロンドンの次はパリで1867年の開催。パリ万博は日本が初めて正式に出品した博覧会として知られている。明治維新直前のことでもあり、江戸幕府とは別に薩摩藩と佐賀藩が単独の“国”として参加しているのが当時の情勢を表していて興味深い。

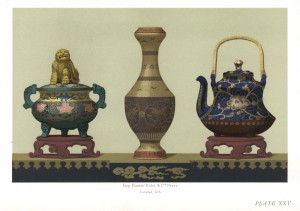

では京焼が間違いなく展示されたとわかる最初の例はというと、1873年のウィーン万博である(図3)。既にお伝えしたように、英国人コレクターのボウズが万博会場で売られていた京焼の値段の高さを指摘している。(図4)そして、東京国立博物館にはウィーン博覧会事務局収集品として京都・暁山製の「藍地白唐草水次」が所蔵されている。 この時ウィーンで注目された日本陶磁器の筆頭は薩摩焼である。その名が示す通り、薩摩で生産が始まったとされているためその名がある。注意が必要なのは、明治時代以降に薩摩焼と呼ばれたものが全て鹿児島県で造られたかというと、そうではないということだ。薩摩焼とは、白やクリーム色の土に、細かなヒビの入った透明の釉薬がかけられ、其の上から金を主体として絢爛豪華な装飾をされた陶器の総称である。京都では粟田口で生産された粟田焼の多くがこの範疇に入り「京薩摩」とも呼ばれていた。

このほかにも、出雲の布志名(ふじな)焼、横浜の太田焼(真葛焼)でも類似の製品が作られたことが知られている。更に、大阪で有名だった藪(やぶ)明山(めいざん)(1853-1934、図5)のように、薩摩や京都で焼かれた無地の作品に、横浜・神戸といった外国人の多い土地で彼らの注文に応じて上絵付けを施すという商売まで存在したのである。

この欧米での薩摩焼人気があったからこそ、先程の外国商人は、神戸港が開いてすぐに粟田焼を代表する錦光山に製品の注文に来たのだろう。こうして、全国の薩摩焼生産者に好景気がおとずれた。しかし、この時あまり嬉しくない副作用が生じた。それは、日本の陶磁器の歴史は、薩摩焼が中心であるかのように海外で捉えられてしまったのである。そこで、ウィーン万博の3年後の明治9年(1876)アメリカで開催されたフィラデルフィア万博では国によってその対策が講じられることとなった。文部省主導で収集された、日本陶磁史を網羅する作品216件のコレクションが展示されたのである。 このコレクションは万博閉会後、全作品がロンドンに渡った。ロンドンのサウスケンジントン美術館(現在のヴィクトリア・アンド・アルバート美術館、画像6)が全作品を600ポンドで購入したからである。[4]現在もほとんどの作品が常設展示されているので、ロンドンにお訪ねの際は是非ご覧いただきたい。

この216点の中には日本を代表する陶磁器として多くの京焼が含まれている。京焼が日本人主導できちんと海外に紹介されたのはこれが歴史上初めてと言ってよいだろう。海外コレクションで唯一ともいわれる本阿弥光悦の黒楽茶碗*や、仁清の香合・香炉・水指・火入*など歴史的なモノから、当時最新の錦光山や道八、永楽や清風といった窯の製品が含まれていたのである。(続く)

著者 : 前崎信也