清水焼の本場、東山五条で作陶される森里さんが作られる焼き物は、呉須のグラデーションが美しい発色を放っている。この陶磁器の絵の具である呉須の発色の中心になる鉱物はコバルト金属で、還元焼成で焼き上げると、いわゆるコバルトブルーに発色する。呉須は、酸化コバルトとカオリン(粘土の一種で、化学成分的にはアルミナAl2O3とシリカSiO2の化合物)を混合して、1200度程度の高温で焼くと元は黒色であったものがブルーに発色する「焼き抜き呉須(または海碧とも呼ばれる)」というものになる。

清水焼の本場、東山五条で作陶される森里さんが作られる焼き物は、呉須のグラデーションが美しい発色を放っている。この陶磁器の絵の具である呉須の発色の中心になる鉱物はコバルト金属で、還元焼成で焼き上げると、いわゆるコバルトブルーに発色する。呉須は、酸化コバルトとカオリン(粘土の一種で、化学成分的にはアルミナAl2O3とシリカSiO2の化合物)を混合して、1200度程度の高温で焼くと元は黒色であったものがブルーに発色する「焼き抜き呉須(または海碧とも呼ばれる)」というものになる。

この焼き抜き呉須に鉄分やマンガンなどを加え、通常、焼き物の下絵の具として使われる呉須になるのである。焼き抜き呉須の状態のものは絵の具として使うと非常に鮮やかなブルーに発色するが、融点が高く下絵の具としてそのまま使うのは、やや不向きなため鉄分やマンガンを加えて融点を下げる。鉄分やマンガンの量が多いと、それだけ融点は下がるが、発色は黒っぽくなる。

これらの成分が自然に含まれていて、天然で産出するもので代表的なものが、中国で過去に採掘されていた「唐呉須」といわれるもので、そのままで陶磁器の絵の具として活用でき、格調高いブルーに発色するが、唐呉須などの天然に産出する呉須は枯渇してしまっているため、現在は各種の鉱物を調合して人工的に呉須が作られる。森里さんが使われる呉須も森里さんにより、独自に調合されたもので、どちらかというと青味が強い発色をする、唐呉須に近い色味であるように感じる。

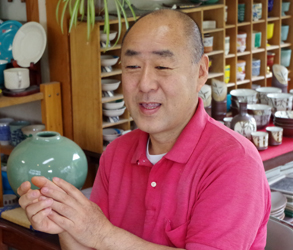

森里さんは高校を卒業された後、京都府立陶工職業訓練校の成形科と専攻科に、二年にわたって学ばれ、ロクロを中心とする成形技術を習得された。陶工訓練校を修了後は、日展作家として活躍された、故、加藤巖氏に8年間師事され、染付磁器を習得される。日展会員であった加藤巖氏の作風は、今では手に入らない唐呉須を用いた染付の磁器をテーマとしていたもので、呉須のグラデーションが美しいものであった。

森里さんは高校を卒業された後、京都府立陶工職業訓練校の成形科と専攻科に、二年にわたって学ばれ、ロクロを中心とする成形技術を習得された。陶工訓練校を修了後は、日展作家として活躍された、故、加藤巖氏に8年間師事され、染付磁器を習得される。日展会員であった加藤巖氏の作風は、今では手に入らない唐呉須を用いた染付の磁器をテーマとしていたもので、呉須のグラデーションが美しいものであった。

「加藤巖先生に師事したことで、私の作品も染付磁器のものになったといえると思います。先生に作風を伝授していただいたことが私のスタートだったのですが、今でも、その作風は一貫して変わらないのです。」

森里さんの呉須による作品は、いわゆる「ダミ」と呼ばれる地塗りの技術を活用して素地に色を載せていく作業をされるのだが、先に「毛掘り」と呼ばれる、細い針金を用いて毛のように細い線で絵の輪郭を描き、その中を呉須で地塗りする、輪郭の中を“ダミ”る技法なのだ。その地塗りであるダミも、森里さんはダミ筆に呉須を含ませた後、筆の先に呉須の溶剤であるお茶を吸わせてから塗る、ぼかしの技法を応用されている。

この、ぼかしの技法によって描写されるグラデーションが実に美しい。作品の中には、呉須によって描写された絵付けと釉薬を組み合わせたものもあるのだが、どの作品も呉須による染付は一貫した森里さんの作品のテーマとなっている。

この、ぼかしの技法によって描写されるグラデーションが実に美しい。作品の中には、呉須によって描写された絵付けと釉薬を組み合わせたものもあるのだが、どの作品も呉須による染付は一貫した森里さんの作品のテーマとなっている。

「最近、呉須も塗るそのやり方によって色が変わってくるということが、少しずつわかってきたように思います。塗り方によってある程度の調整ができるようになってきましたから、基本的に呉須を選ぶということがなくなってきました。呉須の調合の違いに私自身が左右されなくなってきているように感じます。呉須の調合の違いではなく塗り方の雰囲気によって色が変わるのだということがわかってきました。」

師匠である加藤巖氏が使われていた中国の天然呉須そのものを、もちろん、森里さんは受け継がれたのではない。森里さんが使われる呉須は、森里さんが独学で学ばれ、独自で調合されたものを使用されているのだが、最初の頃は、やはり、加藤巖氏の呉須の発色に近づけようと調合研究をされたそうだ。

「独立してやり始めた頃は、“この呉須有りき”と考えていましたが、一つの呉須にこだわることはなくなってきました。むしろ、塗り方によって濃淡どころか、色自体を表現できると思うようになっています。」

「独立してやり始めた頃は、“この呉須有りき”と考えていましたが、一つの呉須にこだわることはなくなってきました。むしろ、塗り方によって濃淡どころか、色自体を表現できると思うようになっています。」

南画などの墨絵でも、墨の色は黒一色でも、その濃淡によって微妙な色を達人は表現すると言われるが、呉須でもそのような表現が可能なのかもしれない。

呉須のグラデーションで描写された染付と釉薬を組み合わせた作品も、そのオリジナリティーがすばらしく、あえて、釉薬が染付を際立たせるように映って見える。

「呉須もそうなのですが、釉薬も当然のことながら、窯の焼成雰囲気で焼き上がりが違って出てきます。釉薬によって、焼く時の雰囲気も調整していますし、この色の釉薬は窯の中のこの場所というように、窯詰めする位置も考えて焼いています。」

一つ一つの作品を、釉薬や呉須の違いによって窯詰めの位置や焼成雰囲気を調整して、作品を焼き上げる。これは、陶磁器を焼き上げる場合の、必然の作業なのだが、やはり、その時々の窯によって、出てくる作品に善し悪しはどうしても出てくる。

「これは良いものに焼き上がったなという作品は、やはり、すぐに売れたりもしますね。そうでないものは、長く手持ちの状態でおいてあったりします。この仕事を始めた頃は、工房でただ、黙々と焼き物を作っていれば良い時代でしたが、今は、黙って作品を作っているだけでは、食べていけないような世の中に変わってしまいました。自分自身で動いて、ギャラリーや陶磁器販売店とコンタクトを取り、自身の作品を売り込んでいくことが迫られます。でも、そういう時代だからこそ、私は背中を押されたような気がします。元々、人と話すことは好きでしたし、積極的に工房を飛び出して、作品を持って回りましたね。」

「これは良いものに焼き上がったなという作品は、やはり、すぐに売れたりもしますね。そうでないものは、長く手持ちの状態でおいてあったりします。この仕事を始めた頃は、工房でただ、黙々と焼き物を作っていれば良い時代でしたが、今は、黙って作品を作っているだけでは、食べていけないような世の中に変わってしまいました。自分自身で動いて、ギャラリーや陶磁器販売店とコンタクトを取り、自身の作品を売り込んでいくことが迫られます。でも、そういう時代だからこそ、私は背中を押されたような気がします。元々、人と話すことは好きでしたし、積極的に工房を飛び出して、作品を持って回りましたね。」

森里さんは、生まれ持っての社交的な性格が、ご自身の身を助けたと言われるのだ。

「釉薬や呉須は、焼く窯の時々によって出てくる作品の色が、どうしても違って出てきたりしますが、それだからこそ、むしろ喜んでいただいているのかもしれません。その時々で雰囲気が違う作品であっても、それが前と違うからダメというのではなく、今回はこんな風に焼けたというように、逆に違う作品を見られることを楽しんでいただいていると感じるのです。」

森里さんは、お話も上手だが、そのお人柄も前向きで明るい。一見、悪い結果に見えるようなことでも、ただ単純に悪いと捉えるのではなく、それもまた良しと逆に解釈して前進されているのだと思う。

森里さんは、お話も上手だが、そのお人柄も前向きで明るい。一見、悪い結果に見えるようなことでも、ただ単純に悪いと捉えるのではなく、それもまた良しと逆に解釈して前進されているのだと思う。

「私には、息子と娘がいますが、子供がこの仕事をやりたいと思うなら、応援したいと考えています。私自身この仕事をやってきて、好きでやりたくてやるなら、これ以上良い仕事はないと思っているからです。子供も焼き物をやりたいと思ってくれるなら、正直な気持ち、親としては嬉しいと思いますね。」

厳密な意味での跡継ぎという形ではないにしろ、ご自身のお子さんが同じ、焼き物の仕事を希望されたなら、協力したいと考えておられるそうだ。

「子供が、焼き物の仕事を希望してやり始めたとしたら、私自身はその時点で引退しようと考えています。親子で両方とも作ってというのではなく、私は作る仕事は辞めて、子供の作品を売り込んで回るようなプロデューサーになろうと思います。」

森里さんは、将来的な夢として、このような希望も持っておられるようだ。焼き物の仕事が本当に好きで、焼き物そのものも、心から愛しておられるのだと感じた。

森里 龍生

| 1963年 12月 | 森里忠男(走泥社同人)の長男として生まれる |

| 1984年 3月 | 京都府立陶工高等訓練校 成形科修了 |

| 1985年 3月 | 同校 専攻科修了 |

| 1985年 4月 | 日展会員 故 加藤巌先生に師事 染付磁器を習得 |

| 1993年 | 龍紘窯を命名 以降個展、グループ展を中心に活動 |

| 1996年 2月 | fivework展に参加 |

| 1996年 | 凛季の陶[二人展] アートサロン小川 |

| 1998年 4月 | 華陶展[華道小松流] Monologes dialoges 四代目伊助 |

| 1999年 6月 | 閃季の陶[個展] アートサロン小川 |

| 2001年 5月 | 薫季の陶[個展] 四代目伊助 |

| 2001年 11月 | 香老舗 松栄堂による「香りを楽しむ器展」に参加 杉本家住宅 |

| 2003年 8月 | 土と石[+][-]森里龍生展「個展」京都高島屋美術部 美術工芸サロン |

| 2004年 8月 | 森里龍生作陶展 ギャラリー杉・秋田 |

| 2006年 2月 | 用の美[呉須と毛彫]森里龍生展[個展] |

| 2007年 4月 | 花器と器展[個展]大丸神戸店 |

| 2008年 6月 | 雫季の陶[個展]森里龍生作陶展 京都高島屋美術部 美術工芸サロン |

| 2010年 4月 | 染付 森里龍生作陶展 ぎゃらりいおくむら・東京 |

| 2011年 2月 | 節季の陶森里龍生展[個展] 京都高島屋美術部 美術工芸サロン |

| 2012年 11月 | 八人展[アナタの中のワタシ]グループ展 |

| 2013年 5月 | 森里龍生作陶展 東京高島屋美術工芸サロン |

| 2013年 9月 | Kyoto style 四人展 アートサロン山木 |

龍紘窯 森里龍生

〒605-0873 京都市東山区渋谷通東大路東入二丁目下馬町603-2

電話 075-531-8232