井上路久作陶展「三代で紡ぐ京焼の形」

2017.07.03 更新

2017.07.03 更新

2017.06.16 更新

端正な造形の中に優しさの感じられる加古の作品。

彼は京焼の窯元に生まれ育ち、当たり前のように京焼の仕事を志しました。

しかし、嵯峨美術短期大学で新たな陶芸の方向性に感化され、現在は京都と篠山の工房で作陶しています。

ルーツは京焼にありながら丹波焼の作家との交流も深く、独自の表現を目指しています。

また彼は求める作品によって、数種類の土と薪窯・電気窯を使い分けます。

彼の窯はいずれも小振りであるがゆえに高い頻度で焼成を行います。それによってより多くの試行錯誤が行えるのです。

彼の厳しいまなざしから生まれる作品の優しい魅力を味わって頂ければ幸いです。

〈加古勝己 陶歴〉

1965 京都市生まれ

1986 嵯峨美術短期大学 陶芸科卒業

1989 日本陶芸展 入選

1994 京都工芸ビエンナーレ展 優秀賞

2001 倒炎式単窯築窯 薪窯にて焼成をはじめる

2004 田部美術館 「茶の湯の造形展」 優秀賞

2005 篠山市上筱見にて作陶活動を開始する

2010 第四回現代茶陶展 奨励賞

2011 日本陶芸展 入選

田部美術館 「茶の湯の造形展」 奨励賞

2017.06.10 更新

お兄さんの木村展之さんの作品は春霞のような水色を基本に、一目で展之さんの作品だとわかる、心躍る優しい色が、とりどりに美しい・・・。

それに対して弟さんの木村宜正さんの作品は重厚な天目や、ごつごつした肌合い土味の豊かな作品が楽しい・・・。

同じ焼き物というジャンルだけれど、こんなにも違いを見せてくださるお二人。

お二人の展覧会はきっと、釉薬というものの楽しさ、奥深さを見せつけてくれることでしょう。

使いこむほど美しくなる京焼です。是非大切な「一生ものの京焼」を探してください。

<木村展之 陶歴>

1965 京都五条坂に生まれる

1988 京都市工業試験場窯業専攻科修了

父、木村盛伸に師事

1990 日本伝統工芸展初出品入選

以後、多数

1992 楊梅陶窯を開窯独立

1995 日本陶芸展初出品入選

1996 清水卯一先生主幹 「蓬莱会展」出品

以後’04まで毎年

1997 長三賞陶芸展入選

1999 日本工芸会正会員に認定される

2000 第2回現代茶陶展入選

2006 NHKテレビBS-2 「器夢工房」 出演

<木村宜正 陶歴>

1968 京都・岩倉に生まれる

1989 京都府立陶工高等技術専門学校修了

1992 日本伝統工芸展近畿展入選

(以降毎年入選)

1998 清水卯一先生主幹「蓬莱会展」出品

以後’04まで毎年

2003 日本伝統工芸展初入選

2008 KYOTO&LITTLE KYOTO展出品

ANTHONY d‘OFFAY GALLERY(ロンドン)

2012 京都美術・工芸ビエンナーレ2012入選

2017.05.10 更新

「泉涌寺陶磁器青年会」は、御寺泉涌寺近辺の窯元が立ち上げた青年会です。

会員は現在約30名。 京都の他の青年会は地元の作り手だけで会員を構成していますが、この「泉涌寺陶磁器青年会」は泉涌寺近辺だけでなく、日本中から会員を受け入れて、活動の輪を広げています。

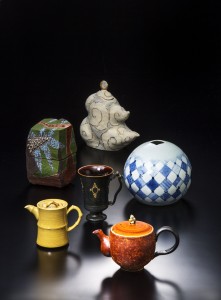

そんな彼らの今年のテーマは「多様性」。

ひとつの青年会の中でも、個々の作風には多様性があり、次世代の京焼を担っていく、これまでにない、これからの青年会を目指す展覧会にしたいとのことです。

会期中に利き酒のワークショップも開催します。是非「泉涌寺陶磁器青年会」の新しい試みをご高覧ください。

ワークショップ「日本酒と器の楽しみを知る」

酒数寄者 佐々木達郎氏を講師にお招きして、ぐい呑みの形状の違いによる日本酒の味わいの変化など、ぐい呑みの魅力や器使いを楽しんでいただくワークショップ。

粋なお酒の嗜み方(マナー)もご紹介。 日本酒は京都の蔵元を中心にセレクトし、ぐい呑みは、実際に出品作家有志の器を使用していただきます。

・日時(各回約1時間で10名募集)

2017年6月17日(土) 第1回14:00~ 第2回16:00~

6月18日(日) 第1回14:00~ 第2回16:00~

・募集人数、参加費 各回10名

お一人様参加費¥2000

※ワークショップのお問い合わせ、お申込みは「泉涌寺陶磁器青年会ホームページ」にて承ります。

(講師紹介)酒数寄者 佐々木達郎 旨し酒、佳き肴、粋な器。その三位一体の悦楽を設える酒(http://www.drink-style.com/)を主宰。

おとなの、乙な所作を通して、日本酒の魅力と器遣いの愉しみを伝えます。

2017.04.02 更新

MUDDY真泥(までぃ)は 京都舞鶴にある陶磁器製造工房です。

オリジナルの土、釉薬を使用して 西洋式薪窯焼成による しっかりと焼き締った器をひとつひとつ手作りしています。

薪のいぶした香りが器にまとわり、どれを取ってもその質感は、五感に語りかけてきます。

オーガニックという一言では片づけられない素直で素朴な器たち。

そこには研鑚された作り手の丁寧な仕事が息づいています。どうぞごゆっくりご覧ください。

<服部克哉 Hattori Katsuya>

1971年生まれ。静岡出身。

1994年 石川県立九谷焼技術研修所入所。修了後、石川県、熊本県の窯元に勤務。

2002年 佐賀県立有田窯業大学校絵付科修了。後、自主制作開始。

2009年 京都府舞鶴市へ転居。

翌年夏、西洋式の薪窯を築窯。

陶器・磁器の制作。

灰釉・粉引・焼締等。

<村山朋子Murayama Tomoko>

1979年生まれ。綾部市の白雲窯に育つ。

2003年 佐賀県立有田窯業大学校

ろくろ科修了

2004年 佐賀県立有田窯業大学校

絵付科修了

佐賀県立有田工業高校

夜間ろくろコースに1年通う。

有田の草山窯にて5年勤務。

染付、赤絵担当。

2009年 京都府舞鶴市に移住。

2010年 薪窯完成。

2017.04.02 更新

柴田良三氏の作品には、いつも爽やかな藍色の風が吹いている。

染物屋に生を受けた柴田氏は「焼きもので染物をしている」と笑う。

その言葉通り、彼の作品は細部まで計算しつくされた造形の上に、染付の藍色が、おしゃべりをするように踊っていて、見ているものを飽きさせない。

そして、作品を包む釉薬のなめらかな乳白の肌合いと、優しい手触りは、柔らかな絹織物のよう。

上質なエレガンスをまとった独自な作風は、洋の東西を問わず人の心を惹きつけるようだ。

自由で詩情豊かな柴田良三の世界を、心行くまでご堪能いただきたい。

<柴田良三略歴>

1978年 京都市立芸術大学陶磁器専攻科修了

1979年 出石磁器トリエンナーレ佳作賞

1997年 京都美術工芸展優秀賞

1999年 京都工芸美術作家協会京都府知事賞

2002年 染付公募展瀬戸染付奨励賞

2005年 文化庁海外派遣留学(アメリカ)

2008年 京都工芸ビエンナーレ招待出品

2013年 オーストラリア展(キャンベラ)

2014年 「日本伝統工芸展」出品作が宮内庁の買い上げとなる。

<パブリック・コレクション>

京都市 / 兵庫県豊岡市立・伊藤清永美術館 / オーストラリア日本大使館 / 宮内庁

日本工芸会正会員 京都工芸美術作家協会理事 工芸京都同人

2017.04.02 更新

染付の風合いを大切に「使いたくなる器」を目指す淺野さん。

彼女の屋号の「縹(はなだ)」とは薄く明るい青色の和名です。藍染めが主流になる以前、青色は露草の花弁で染められ、“縹色”と呼ばれていました。

派手さはないけど華やかで落ち着きがあり、主張しすぎないけど目を引く…。縹の“はな”は華やかさの“はな”と通じます。

淺野さんの染付は、伝統柄に縛られず、それをうまく活かして、独自の世界を作り出してあると思います。

清楚でありながら華のある風合い…淺野さんの想いが結晶となったうつわたち。生活に豊かな気持ちを添える存在として、手に取っていただけると嬉しいと思います。

<陶歴>

昭和57年 京都府向日市に生まれる

平成19年 京都伝統工芸専門学校(現:京都伝統工芸大学校)陶芸専攻科 卒業

石川県加賀市 山本長左陶房にて山本長左氏に師事

平成24年 京都に戻り自宅にて独立。

山本長左氏の教えでもある「食器は料理を盛ってこそ。盛り付けの邪魔にならないように」を守って、作陶に励む。

平成25年 高島屋京都店「京都コレクションショップ」

平成26年 屋号を「染めつけ 縹」とする パリ「Japan Expo 15 WABI-SABIパビリオン」

平成27年 伊勢丹新宿店「女流作家の細密美」 大丸京都店「京おんな三人展」

ニューヨーク SANNGA「Artisan Reflections: Beyond Craft Technique」

平成28年 伊勢丹京都店「かわいい×縁起物」 高島屋大阪「手しごとMAN&WOMAN展」

2017.04.02 更新

煌めく宇宙のような天目の橋本大輔氏と、繊細で個性的な染付のよし子さん。おふたりの個性がぶつかり合う展覧会です。

大輔さんが天目の釉薬を志されたのは、京都市工業試験場 陶磁器コースの在籍中のことだそうです。

星の数ほどあるテストピースの中にひときわ魅力的なひとかけらの陶片が、今の大輔さんの出発点でした。

一方、佳子さんは学校で日本画を学ばれた後、友禅作家辻本雅俊氏に師事。

友禅を手掛けておられましたが、陶画に変更。とにかく描いていたい…と旺盛な制作意欲で独自の染付を展開されています。

全然違う作品を、仲良く二人で制作されている橋本夫妻。是非、ご高覧ください。

<橋本大輔 陶歴>

昭和四十七年 京都五条に生まれる。

平成十四年 京都府立陶工高等技術専門校 陶磁器成形科終了

平成十六年 京都市工業試験場 陶磁器コース終了 二代目 橋本城岳に師事

平成二十五年 独立 第四十一回・第四十三回 日本伝統工芸展近畿展入選

<橋本よしこ陶歴>

昭和四十五年 京都五条に生まれる。

平成元年 京都市立銅駝美術工芸高校日本画科卒業 彩墨友禅 辻本雅俊氏に師事

平成十六年 二代目 橋本城岳に師事

平成二十五年 独立

2017.03.21 更新

京都西山高原アトリエ村は京都市の西の端、西山の上に位置し、豊かな緑に包まれています。

1988年在住の芸術家が中心となり「西山高原アトリエ村展」を開催しました。

本年は30周年記念にあたり、陶芸家6人が記念展を開催いたします。是非ご高覧下さい。

<出品作家>

久保良裕、柴田恭久、柴田良三、伯耆正一、伯耆葉子、宮里絵美

2017.03.04 更新

優しい乳白色とダークグレーの掛け分けの素地に、オレンジやブルーなどの軽やかな色が躍る安田宏定氏の器。

甘すぎない大人の可愛さで若い方に人気の作家です。

安田氏が大切にしているのは「動き・流れ・リズム」。 乳白色の優しい色の上に置かれたさまざまな色は、ダンスをしているかのようです。

酒器をはじめ、テーブルを元気にしてくれる器がたくさん会場に参ります。

春の足音を聞きながら、新しい季節にふさわしい楽しい器を探してください。 きっとお気に入りが見つかると思います。

たくさんの方にご覧いただきたい京都の若手の展覧会です。ぜひ、ご高覧お願いいたします。

<陶歴> 祖父 安田全宏 師事

小川宣之氏から薫陶を受ける

2012年 京都美術工芸ビエンナーレ入選

2016年 ドームやきものワールド2016

新作器展 男前UTUWA部門

ドームやきものワールド賞 受賞