ほほ笑みの国タイと言われる東南アジアの王国で、古くから作られている伝統的な焼き物にベンジャロン焼きというものがある。鮮やかな色絵と金によって緻密な絵付が施された職人の技が光る陶磁器である。

ほほ笑みの国タイと言われる東南アジアの王国で、古くから作られている伝統的な焼き物にベンジャロン焼きというものがある。鮮やかな色絵と金によって緻密な絵付が施された職人の技が光る陶磁器である。

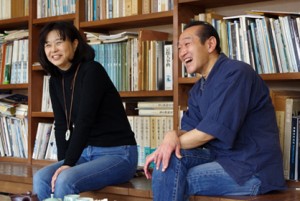

加藤邦起さんは、そのタイのベンジャロン焼きに惚れ込み、日本で広める橋渡し役をされようと日々、励んでおられる。地元、京都の高校を卒業された後、静岡大学で経営学を学ばれた加藤さんだが、加藤さんの家は銘が「如水」なる代々続く名窯の家で、長男である加藤さんは窯を継ぐべく陶磁器の世界に入られた。

「大学では陶芸ではなく、経営学の勉強をしていました。でも、タイのベンジャロン焼きを日本で広めるという仕事をやっている今は、その経営学の知識が少なからず役立っているかもしれません。」

加藤さんのベンジャロン焼きとの出会いは、7年ほど前にタイに一人旅をされたことがきっかけであった。

「地元の陶磁器組合の青年部で上海に旅行したときに上海旧市街に新しく開発された新天地という地区で、たまたま京都の伝統産業展をやっていたんです。その展覧会が凄い人混みになっていて、日本の焼き物が海外で大いに注目されていると感じたんです。」

タイに旅行する前、上海に行った時に京都の焼き物展が注目されている大混雑ぶりを見て、衝撃を受けられたそうだ。

タイに旅行する前、上海に行った時に京都の焼き物展が注目されている大混雑ぶりを見て、衝撃を受けられたそうだ。

「上海に進出しようと考えましたが、しかし、丁度その頃、中国で反日運動が興って日本の人や物、お店などが排斥される事件が起きて、上海進出は諦めたんです。そこで、どこか自分自身が出て行ける国はないかと探していた中で、タイにたまたま行きました。」

海外での日本の陶磁器に対する注目度から海外へ進出しようと考える大胆さもさることながら、タイで作られている焼き物に魅力を感じれば、すぐさまその当事国に行こうと考える、その行動力にも感服させられる。

「タイのバンコクのお店でベンジャロン焼きを直に見てみました。確かに、色鮮やかな絵付けが職人の手書きで描かれており、非常に綺麗だと思いましたね。でも、絵付けが施されている素地(器本体)は全て機械生産の量産品だったんです。それで、私が手作りしている素地にベンジャロンの絵を付けてもらえば、新しい焼き物ができると考えました。タイのベンジャロン焼きと日本の焼き物のコラボですね。」

「タイのバンコクのお店でベンジャロン焼きを直に見てみました。確かに、色鮮やかな絵付けが職人の手書きで描かれており、非常に綺麗だと思いましたね。でも、絵付けが施されている素地(器本体)は全て機械生産の量産品だったんです。それで、私が手作りしている素地にベンジャロンの絵を付けてもらえば、新しい焼き物ができると考えました。タイのベンジャロン焼きと日本の焼き物のコラボですね。」

タイで作られているベンジャロン焼きの素地は、全てが磁器(白地)の量産品で、形も味気ないものが多い。そこで、加藤さんは自身で作られている土物(磁器ではなく陶器)の素地にベンジャロンの絵付けをしてもらおうと考えられた。

「衣料を売る店や陶器を売る店、それこそペットを売っているお店まである、各エリアに分かれていて、いろんなお店が集まっている、ものすごく広いマーケットのような場所がバンコクにあって、その中のベンジャロン焼きを扱っているお店で、どこで作っているのかと尋ねましたら、バンコクから車で行ける距離にある工場で作っているとのことでした。

そこは、いわゆるベンジャロン村のような場所でベンジャロン焼きを作っている工房が数十軒あるようなところで、お店の方にその場所の住所を紙に書いてもらい、タクシーの運転手さんにそれを見せて、その場所に向かってもらったんですが、30分くらいで着くのかと思っていたら、そこまで2時間くらいかかりましたね。」

そこは、いわゆるベンジャロン村のような場所でベンジャロン焼きを作っている工房が数十軒あるようなところで、お店の方にその場所の住所を紙に書いてもらい、タクシーの運転手さんにそれを見せて、その場所に向かってもらったんですが、30分くらいで着くのかと思っていたら、そこまで2時間くらいかかりましたね。」

タイの首都バンコクから西、隣県のサムットサコーン県ドン・カイ・ディーにベンジャロン村はある。加藤さんは、その村にある工房に飛び込みで、自分で作った素地にベンジャロンの絵付けをしてもらおうと訪ねたそうだ。

「日本から自分で作った素地を持参して行ったんです。この素地にあなた方の絵を付けてほしいと頼んだんですが彼らにすれば、いきなり見ず知らずの外国人がやってきて、そんなことを言われても当然戸惑いますよね。」

結局、断られた加藤さんは一旦、日本に帰り改めてベンジャロン焼きに関することを色々と調べられたそうだ。

「タイには大きく分けて二種類の焼き物があって、一つはベンジャロン焼きで、もう一つにセラドン焼きというのがあることを知りました。その二つの内でセラドン焼きは、いわば庶民の焼き物で、ベンジャロン焼きの方は元々王室に献上する焼き物だったんです。いわゆる日本で言う皇室御用達のようなものです。そりゃ、そのような高貴な焼き物を作る工房に外国人がふらっと行って、いきなり絵付をしてほしいなんて言っても断られますよね。」

「タイには大きく分けて二種類の焼き物があって、一つはベンジャロン焼きで、もう一つにセラドン焼きというのがあることを知りました。その二つの内でセラドン焼きは、いわば庶民の焼き物で、ベンジャロン焼きの方は元々王室に献上する焼き物だったんです。いわゆる日本で言う皇室御用達のようなものです。そりゃ、そのような高貴な焼き物を作る工房に外国人がふらっと行って、いきなり絵付をしてほしいなんて言っても断られますよね。」

断られてもめげなかった加藤さんは、それから何度かタイと日本を行き来し、ベンジャロンの工房に通われたそうだ。

「元々は王室献上品を作る村でしたが、今では観光化されていて工房では絵付体験ができるツアーなんかもあったんです。ですので、頭ごなしに絵付を頼むのではなく、体験をさせて欲しいということで、工房に通いました。当然、その度に日本から、彼らが喜ぶようなお土産を持って行きましたけどね。」

工房の職人に習いながら絵付作業をし、何度か通う内に、加藤さんは職人たちと次第に仲良くなっていった。そうやって徐々に受け入れられた加藤さんは、再び絵付を頼んでみたそうだ。

工房の職人に習いながら絵付作業をし、何度か通う内に、加藤さんは職人たちと次第に仲良くなっていった。そうやって徐々に受け入れられた加藤さんは、再び絵付を頼んでみたそうだ。

「あなたの素地に絵付をしてもいいよと言ってくれたんですが、私が作った素地は土物(陶器)で、彼らは磁器の素地にしか絵付けをしたことがなかったんです。ですので、土物の素地に絵付けをして焼いても、ちゃんと焼けるかどうかわからないということでした。

割れたり絵付けが剥がれたりするかもしれないというので、とりあえずは一つ、上手く焼けるかどうか焼いてみて欲しいと頼みました。焼成温度を訊いてみると本焼きで1200℃以上で焼き上げた後の上絵焼きで、私が焼いている温度より5,60度しか高くない780℃ということだったので割れないことはわかっていましたが。」

今では加藤さんは、ベンジャロンの伝統的な絵柄と日本の和柄を組み合わせて融合させた焼き物の開発を手掛けておられる。

今では加藤さんは、ベンジャロンの伝統的な絵柄と日本の和柄を組み合わせて融合させた焼き物の開発を手掛けておられる。

ベンジャロンの絵付に用いられる絵の具は日本の上絵の具よりも焼成温度が高いので、同じ上絵でベンジャロン柄と和柄を組み合わせるのではなく、和柄の方は下絵付けである染付でデザインされているとのこと。

このベンジャロン柄と和柄の融合により、他に類を見ない加藤さんオリジナルの作品ができ上がってゆく。加藤さんは、タイの首都バンコクより北のサラブリ-県にある日本向けの量産陶磁器を作る日本企業が持つ工場内の工房で、自身の作品を作れるようになっておられるそうだ。

「今ではもう、しょっちゅう日本とタイを行き来していますね。向こう(タイ)では、結構いろいろなことをやっています。タイの東北部にイーサンという地方があって、そこにコンケーン大学というタイの国立大学があるんですが、その大学で日本の焼き物の講義をしたことがあります。 学生さんは実に、日本の焼き物に興味を示されていましたよ。日本に行って焼き物の勉強をしたいという学生さんもおられました。」

学生さんは実に、日本の焼き物に興味を示されていましたよ。日本に行って焼き物の勉強をしたいという学生さんもおられました。」

加藤さんは、焼き物を通じて、日本の文化とタイの文化の架け橋を担う役割も果たされたいと考えるようにもなっておられるようだ。

「タイで展示会やワークショップをするときには、日本の抹茶を点てて振る舞います。タイでも日本の抹茶はよく知られていますが、世界的に有名なコーヒーチェーン店で出されるような甘い抹茶の飲み物しか知らないんですね。実際に私が抹茶碗に抹茶を点てて、日本では四季に合わせた図柄の抹茶碗を選ぶのだということを伝えます。熱帯地方に住むタイの人は四季という概念がないんです。ですから、そういう説明をして初めて日本には四季というものがあるんだと気づかれるんです。」

加藤さんによる日本の焼き物に、ベンジャロン焼きの見事な職人技と言える技法によって施される絵付けが加わり、他にはない美しく新しい作品が作られていく。

これからも、益々美しい作品造り、新しい作品造り、そして作品だけではなく人との交流も考えておられるそうで、タイと日本の文化の架け橋役として頑張っていただきたい。

加藤邦起

1975年 京都に生まれる

1998年 京都府立陶工高等技術専門校 成形科修了

1999年 同校 研究科修了

2000年 京都市工業試験場 陶磁器コース本科修了

2000年 伊藤昇峰に師事

2002年 田中香泉に師事

2003年~現在 如水陶画苑にて三代目として創作中

如水陶画苑

京都府京都市東山区今熊野南日吉町10-24

TEL:075-551-0919

FAX:075-561-5697

自然豊かな山間の地、京都は宇治の炭山で作陶を続けられる林淳司さんは、色とりどりの釉薬を施した器の作品を得意とされる。

自然豊かな山間の地、京都は宇治の炭山で作陶を続けられる林淳司さんは、色とりどりの釉薬を施した器の作品を得意とされる。 林さんは窯元の家に生まれ、子供の頃から父親の後を継いで焼きものの仕事に就こうと考えておられた。

林さんは窯元の家に生まれ、子供の頃から父親の後を継いで焼きものの仕事に就こうと考えておられた。 林さんは数をこなす仕事として普段は問屋さんの注文を受けて、施釉のみの焼きものを作られているが、作品として模様を施したものを作られることもある。

林さんは数をこなす仕事として普段は問屋さんの注文を受けて、施釉のみの焼きものを作られているが、作品として模様を施したものを作られることもある。 「オーストラリアの先住民は、これらの模様を描くことで、これを魔除けにしていたようです。」

「オーストラリアの先住民は、これらの模様を描くことで、これを魔除けにしていたようです。」 元の先住民によるアボリジナルアートは点描画であるが、林さんの作品に描かれた模様は陶磁器の技法である“掻き落とし技法”が使われている。この掻き落とし技法というのは、器本体の土とは異なる色に焼き上がる化粧土を表面に施し、線状や面状に化粧土を引っ掻いて取り除くことで、器の表面に残った化粧土が模様になるという描画技法である。

元の先住民によるアボリジナルアートは点描画であるが、林さんの作品に描かれた模様は陶磁器の技法である“掻き落とし技法”が使われている。この掻き落とし技法というのは、器本体の土とは異なる色に焼き上がる化粧土を表面に施し、線状や面状に化粧土を引っ掻いて取り除くことで、器の表面に残った化粧土が模様になるという描画技法である。

有田焼や丹波立杭焼、備前焼、京焼・清水焼など日本の伝統的な焼き物は各地に存在するが、最も細密な絵付けを施す技術を脈々と受け継いでいるのが九谷焼だろう。

有田焼や丹波立杭焼、備前焼、京焼・清水焼など日本の伝統的な焼き物は各地に存在するが、最も細密な絵付けを施す技術を脈々と受け継いでいるのが九谷焼だろう。 ちなみに、京都伝統工芸大学校というのは陶芸だけではなく、漆工芸や京手描友禅、木工芸、竹工芸、仏像彫刻など京都で受け継がれている、いくつもの伝統工芸を学ぶことができる民間が運営する第三セクターの学校で、アルファベットの略称でTASKとも称されている。(TASK:Traditional Art School Kyoto)

ちなみに、京都伝統工芸大学校というのは陶芸だけではなく、漆工芸や京手描友禅、木工芸、竹工芸、仏像彫刻など京都で受け継がれている、いくつもの伝統工芸を学ぶことができる民間が運営する第三セクターの学校で、アルファベットの略称でTASKとも称されている。(TASK:Traditional Art School Kyoto) 種田さんは九谷で5年間、赤絵細描の絵付けを修行され、今は、その赤絵細描の作家として活動されている。

種田さんは九谷で5年間、赤絵細描の絵付けを修行され、今は、その赤絵細描の作家として活動されている。 赤絵細描の作品は、直線や曲線を縦横に組み合わせた模様である小紋が描かれているものが基本だが、作品としての広がりということから、種田さんは基本の小紋に絵をあしらった作品も作られている。

赤絵細描の作品は、直線や曲線を縦横に組み合わせた模様である小紋が描かれているものが基本だが、作品としての広がりということから、種田さんは基本の小紋に絵をあしらった作品も作られている。

京都府亀岡市の東別院町で作陶される森本真二さんを今回は尋ねた。工房がある東別院町南掛(ひがしべついんちょうなんげ)というところは、いくつもの山が連なる山深い中で工房の傍らには川が流れ、周りには田や畑が有り、実に自然豊かな環境だ。森本さんは、この豊かな自然の中で日々作陶に励まれている。

京都府亀岡市の東別院町で作陶される森本真二さんを今回は尋ねた。工房がある東別院町南掛(ひがしべついんちょうなんげ)というところは、いくつもの山が連なる山深い中で工房の傍らには川が流れ、周りには田や畑が有り、実に自然豊かな環境だ。森本さんは、この豊かな自然の中で日々作陶に励まれている。 「山科の窯元で職人として働いた後、日本以外の焼き物を知るために海外に飛び出しました。主にヨーロッパを廻りましたね。」

「山科の窯元で職人として働いた後、日本以外の焼き物を知るために海外に飛び出しました。主にヨーロッパを廻りましたね。」 森本さんの作品は、窯の焼きによる言わば、炎による焼きで作り出される作品が特に秀逸である。この”窯の焼き”という陶芸における最も重要な部分であり、最大の醍醐味でもある部分に力を注がれる森本さんの陶芸に対する姿勢は、この山梨時代に穴窯や登窯を焼いていた経験が起点になっているのかもしれない。

森本さんの作品は、窯の焼きによる言わば、炎による焼きで作り出される作品が特に秀逸である。この”窯の焼き”という陶芸における最も重要な部分であり、最大の醍醐味でもある部分に力を注がれる森本さんの陶芸に対する姿勢は、この山梨時代に穴窯や登窯を焼いていた経験が起点になっているのかもしれない。 若いときに作られた染付の作品も見せていただいたが、プロの絵付け師も顔負けの見事な筆裁きで山水画が描かれている。木賊模様の湯呑も手描きの雰囲気が存分に出ていて味があって良い。

若いときに作られた染付の作品も見せていただいたが、プロの絵付け師も顔負けの見事な筆裁きで山水画が描かれている。木賊模様の湯呑も手描きの雰囲気が存分に出ていて味があって良い。 「今も作品として焼いていますが、灰釉の作品も以前から手がけています。自分自身で思う私としての強みというのは、良いところを引っ張り出せば、大した土ではなくても、あるいは大した上薬ではなくても、その上薬のかけ方や焼き方で、納得した上で作品として個展に出したり、商品として世に出したりできるものを焼き上げることができると、ある時点からわかったんです。例え土がどういうものであれ、こういう土なら、こういう焼き方をすれば良い雰囲気に焼き上げることができる術を持っていることが私の強みです。」

「今も作品として焼いていますが、灰釉の作品も以前から手がけています。自分自身で思う私としての強みというのは、良いところを引っ張り出せば、大した土ではなくても、あるいは大した上薬ではなくても、その上薬のかけ方や焼き方で、納得した上で作品として個展に出したり、商品として世に出したりできるものを焼き上げることができると、ある時点からわかったんです。例え土がどういうものであれ、こういう土なら、こういう焼き方をすれば良い雰囲気に焼き上げることができる術を持っていることが私の強みです。」 「差が出るということは、どうしてもありますね。ただ、その差というものを受け入れる側がどう受け取るかが問題であって、単に前と違っているから駄目という問題ではないんです。前のものと差があっても、ものが良くできあがっていればそれで良いというように思ってもらえる作品を焼き上げられるように私自身がなっているということだと思います。今度の窯では、こんな雰囲気に焼き上がりましたということが好意を持って受け入れられるということです。」

「差が出るということは、どうしてもありますね。ただ、その差というものを受け入れる側がどう受け取るかが問題であって、単に前と違っているから駄目という問題ではないんです。前のものと差があっても、ものが良くできあがっていればそれで良いというように思ってもらえる作品を焼き上げられるように私自身がなっているということだと思います。今度の窯では、こんな雰囲気に焼き上がりましたということが好意を持って受け入れられるということです。」 また、こういうことも言えるのではないだろうか。現代社会では陶芸作品であっても画一的な工業製品のように、どれも同じ見た目で同じ内容の製品を求めるようになりがちである。そういう製品のほうがユーザーである立場で、品質という面で安心できるからである。

また、こういうことも言えるのではないだろうか。現代社会では陶芸作品であっても画一的な工業製品のように、どれも同じ見た目で同じ内容の製品を求めるようになりがちである。そういう製品のほうがユーザーである立場で、品質という面で安心できるからである。 冷却還元という焼き方自体が陶磁器の焼成方法としては、特殊な部類に入る。そして、その焼成方法から生み出される森本さんの作品は、森本さん独自の個性ある作品になっている。

冷却還元という焼き方自体が陶磁器の焼成方法としては、特殊な部類に入る。そして、その焼成方法から生み出される森本さんの作品は、森本さん独自の個性ある作品になっている。